心豊かなアロガライフを目指して

アロガの扉

マカナリー博士の軌跡

20世紀の発見「アセマンナン」

ビル・マカナリー博士は、薬理学と毒性学の博士です。

熱を出した時、やけどをした時、なんにでも使うアロエベラの働きに興味を持ち、その源を突き止めれば薬になるのではないかと考えました。

1980年代半ば、博士はとうとうアロエベラの本体を突き止めます。

それはアセマンナンと命名したマンノース多糖体でした。

博士はアセマンナンの構造を決定し、免疫細胞を活性化するという働きを明らかにし、アセマンナン関連を含む300を超える特許を取得しました。

アセマンナンが免疫系に働きかけることは明らかでしたし、毒性も全くありません。

しかし、毒性が全くないことからヒトの薬としては認められませんでした。

そこで博士は、サプリメントとして開発することにしました。

アセマンナンは、体の働きを無理矢理強めたり弱めたりするのではなく、良い状態に調整する栄養だと考えたのです。

ちょうどその頃、糖鎖の研究が急速に進んでいました。

糖鎖は糖が鎖状につながったもので、細胞表面のタンパク質や脂質と結びついて細胞の外側に産毛のように出ています。

細胞は、糖鎖を使って自分の情報を相手に伝え、また糖鎖を使って相手の情報を受け取り、細胞同士のコミュニケーションをはかります。

体を構成している約37兆個の細胞が正確に情報を伝え合うことは、健康を維持する上で非常に重要な働きです。

博士は糖鎖を構成する糖を「糖質栄養素」と呼び、新しい栄養概念を打ち立てました。

21世紀の挑戦「アポトーシス」

博士は常に「細胞が健康なら体は健康になる」と考えています。

しかし、細胞レベルの健康を叶えるためには、まだ不十分だと感じていました。

細胞同士の情報伝達だけでなく、細胞内の情報伝達が不可欠だからです。

「(遺伝子に)プログラムされた細胞死」とも呼ばれるアポトーシスの現象をテーマにした研究が、2002年にノーベル賞医学・生理学賞を受賞しました。

博士は、アポトーシスが細胞の健康に必須の基本機能だということに気づきます。

アポトーシスは、古くなった(寿命)細胞や不用になった細胞、不健康な細胞が除去される仕組みです。

細胞が除かれた後には、新しい細胞が生まれます。

細胞がきちんとした死を迎えないと問題が起こることもわかってきました。

21世紀は遺伝子研究の時代、栄養学も遺伝子に働きかける栄養へと発展しています!

アロガは細胞が自ら健康になる仕組みをサポートすることで、真の健康へと導きます。

《動画》ビル・マカナリー博士の研究の足跡とアロガ製品について

メルマガ 2025年 (184号~201号)

【184号】 2025-2-17

デイビッド・モンゴメリーとアン・ビクレーの共著(二人はご夫婦)『土と脂』を読みました。

以前、お二人の共著『土と内臓』を読んで感銘を受けましたが、今回の新作も健康を考える上でバイブルになる内容でしたので、ファイトケミカルを中心にアロガとの接点をまとめておこうと思います。

『土と脂』の原題は 「What Your Food Ate」、「あなたが食べたものが食べたもの」です。

「You are what you eat」はよく知られていますよね。

「あなたは食べたものでできている」、何を食べるかが大事ということです。

では、「What your food ate」とは?

食物連鎖の頂点にいる人間が食べている肉、乳製品、卵の元となる牛、豚、鶏は何を食べさせられているのか?

家畜だってyou are what you eat、肉も乳も卵も食べたものによって違いがでます。

草食動物や人間が食べる植物は?

植物もyou are what you eatです。

生育する土壌の環境の違いで蓄える栄養成分に違いがでます。

つまり、人間が食べるものが食べたもの、その食べたものが食べたもの…が、私たちの健康を支えていたのに変えてしまったよね、だから結局のところ病気が増えたんだよね、という問題提議です。

『土と脂』は、土→植物→動物→人間と進んでいきます。

最初の「土」ですが、土の中では微生物や虫、植物の根が地下社会を作っていて、土壌の栄養を植物へと送っています。

植物は土壌の窒素やカリウムなどの栄養を根から直接吸い上げられるわけではなく、根に共生している菌が分解してくれることで初めて栄養分として使えるようになります。

この辺りは『土と内臓』に詳しく書いてあり、人間を含む動物と腸内細菌叢との関係に酷似しています。

人間は、経済的、工業的な利益を優先して農業を変えてしまいました。

早く大きくなるように化学肥料を与え、虫が寄り付かないように殺虫剤を撒き、あるいは土を使わない農法も開発してきました。

その代償として、植物が植物らしく生育できる環境を奪ってしまいました。

植物は健康を維持し、病気を予防できる栄養成分を作ってくれていたのに。

過去1世紀、農業慣行(農業のやり方)は、食事によって得ることのできる有益な成分の量を減らす方向に食べ物を変えてきた。それは果物や野菜に含まれるがんを防ぐのに役立つものから、炎症を抑える肉や乳製品の脂肪にまでわたる。脂肪が身体にいいなどと聞いたこともない、植物由来のファイトケミカルが食事に足りないと健康に悪影響があることも知らない人はあまりにも多い。しかし一生の健康のこととなると、そうした成分が適切に供給されることが、十分な運動と同様に重要なものだと思われる。(序章 p3)

「緑の革命」で知られる農業革命の問題点を、アロガでも指摘しています。

(2019年10月ジャパンツアー:アロガの扉<ミーティング><メルマガ67号~70号>)

「土」の章の内容を生かせる方々には是非この本を読んでいただきたいのですが、農業に従事していない者にとって食卓に上る野菜や果物を変えることは簡単ではありません。

では、減ってしまった有益な成分は何で、どんな働きを持っていて、どうやって補完していったらいいのでしょうか?

次回は「植物」の章から植物の奥深さに触れていきたいと思います。

【185号】 2025-2-28

土と脂②

今回から「植物」のページに入っていきます。

植物は動くことができないが故にファイトケミカルを作ります。

温度、乾燥、毒物のようなストレス、草食動物による採食、土の中の社会を構成している多くの生物との通信まで、植物はファイトケミカルを高度なコミュケーションシステムの一部として使っています。

植物は必要な時にファイトケミカルを作らなければ、無防備な標的になってしまいます。

ファイトケミカルは、植物にとっての薬と武器、ひいては人間にとっての植物薬と植物兵器なのです。

現在広く行われている一般的な農法(慣行)で栄養価は変化するのでしょうか?

この問いに対する研究で測定する「栄養」が、タンパク質や糖質、ビタミンCやビタミンA、カルシウムや鉄、マグネシウムといった多量栄養素だったために、差がある/ないと評価はまちまちでした。

農薬や重金属の混入が検出されていたにも関わらずです。

そこで、2018年に、実験デザインへの不安や測定技術の変化を勘案して、2000年以降の研究を対象にしたメタ分析が行われました。

結果、有機農法の作物にはビタミンとファイトケミカル、特に抗酸化物質、カロテノイド、フラボノイド、フェノール系化合物の濃度が高いことがわかりました。

一方で、慣行農法では一貫して農薬の濃度が高いことがわかりました。

日本で行われた実験も紹介されています。

2001年、隣接する有機農地と慣行農地で同じ日に収穫した5種類の野菜(ハクサイ、ホウレンソウ、ネギ、ピーマン、チンゲンサイ)の栄養価を比べています。

有機野菜は抗酸化活性が20~120%高く、培養細胞の変異を抑える能力が大きかった。有機野菜のフラボノイド含有量は、慣行野菜に比べてはるかに多く、その中の一つ、ケルセチンは最大10倍の濃度で存在した。ひと言で言えば、幅広い研究から得られた圧倒的な結果が、耕作慣行がファイトケミカル含有量を大きく左右することを示しているのだ。(第6章 植物の身体 p123)

化学肥料(窒素・リン酸・カリウム)を大量に与えられた野菜や果物は成長は早いのですが、食べ放題で甘やかされた植物は防御するためのファイトケミカルを作らなくなります。

抗菌性のファイトケミカルが少なくなれば害虫に対する防御が弱くなるので、農薬を撒いて害虫に対抗しなければなりません。

農薬はさらにファイトケミカルを減らす方向へと働きます。

『土と脂』の著者が提唱しているのは環境再生型(リジェネラティブ)農業。

年月と実験・実績を積んだ上で提唱されているリジェネラティブ農業とは、最小限の攪乱(不耕起または低耕起)、継続的なバイオマス栽培(被覆作物、随伴作物)、収穫物の多様化、輪作を組み合わせた農法です。

土の健康を中心においた農法は、燃料や化学肥料、農薬の使用量を減らし、栄養価の高い農作物を収穫することができるのです。

私たちは、野菜や果物に何を求めていますか?

スーパーに行けば、旬の時期以外でも綺麗に形が整った野菜や果物を買えるのが当たり前になっています。

色、味、匂い、「昔食べたものと違う」と感じているのであれば、ファイトケミカルが減っているということです。

【186号】 2025-3-10

土と脂③

植物は常に人間の生活の中にありました。

かつて、祈祷師や薬草医は、植物が持つ健康を守り病気やけがを治癒する性質を知って職業としていました。

現代科学は、ファイトケミカルが人体に入ったときに予防薬として働くことを明らかにしています。

がんが発生する前に闘うための細胞浄化、毒素の中和、異常細胞成長の抑制に重要な役割を果たすのだ。また、ある種のファイトケミカルは、血圧やコレステロールを下げる作用がある、あるいは関節炎や炎症性腸疾患、パーキンソン病などの慢性疾患を防ぐのに役立っているとする証拠もある。(第9章 p174)

これほど健康に重要な役割を果たしているという研究があるにもかかわらず、ファイトケミカルは栄養素(栄養学)の中で居場所がありませんでした。

栄養とは一般的に、成長と生存に必須のものと定義される。炭水化物、タンパク質、脂肪はどれも条件を満たしている。ビタミンとミネラルもそうだ。だが生活の質についてはどうだろう?健康については?作物の栄養価の評価は、今もたいていファイトケミカルを無視している。だが、わかってきたことがある。植物性あるいは動物性食品に含まれるファイトケミカルの重要性を、長いあいだ見過ごしてきたことで、われわれはみずからの健康を損ねていたのだ。(第9章 p175)

栄養素は多量栄養素と微量栄養素に分けられますが、栄養素としての地位がないファイトケミカルはそのままファイトケミカル(または植物化学物質)として表されます。

しかし、他の栄養素に比べてファイトケミカルの数たるや桁違い!

現在特定されているだけで約五万種類、それでも、これから発見されるであろう数の約1/3にすぎないというのです。

ファイトケミカルは数種類の大きなグループと、さらに細かいグループに分類されています。(ウィキペディアのList of phytochemicals in food参照)

この中でもっとも研究が進んでいるグループの一つがポリフェノール、8000を超える異なるタイプが存在します。

ポリフェノールの中でよく耳にするファイトケミカルのひとつケルセチンは、お茶、タマネギ、ブドウ、ブロッコリー、カリフラワー、そば、豆、柑橘類など多くの食材に含まれています。

強力な抗酸化作用と抗炎症作用を持っていますが、人体では作ることができないので食べ物から得るしかありません。

ケルセチンは、脂肪細胞への脂肪蓄積を阻害し、さらに脂肪細胞を破壊するように働くため、肥満抑制効果が示されています。

また、がん細胞の増殖を抑制し細胞死を促進すること、血圧を下げることもわかっています。

血中のケルセチン濃度は食べる量に比例して高くなります。

赤ワインと言えばのレスベラトロールも強力な抗酸化・抗炎症作用を持ち、がん、心疾患、糖尿病、炎症性慢性疾患など、さまざまな健康問題を防いだり進行を遅らせることがわかっています。

ケルセチンであれレスベラトールであれ、作物に含まれる量はまちまちですが、2000年の論文では、これらファイトケミカルを豊富に含む食事を摂ると体液や組織での濃度が薬理効果を持つまでに高まると報告しています。

日本農芸化学会の学会誌『化学と生物』では、ポリフェノールの働きは、慢性と急性の両方から考える必要があると言っています。

一回の食事で摂取したポリフェノールが(急性)、血管内皮機能・耐糖能の増進といった末梢臓器への作用、脳血流量の増加や作業記憶の改善などの脳機能への作用をもたらす一方で、日常的な長期摂取による心血管系疾患リスクの低下は、腸内細菌叢の変化に因る慢性の作用と考えられています。

抗がん作用があるファイトケミカルでは、キャベツ、芽キャベツ、ケール、ブロッコリー、カリフラワーのようなアブラナ科の野菜に多く含まれている硫黄含有化合物のグリコシノレートもよく研究されています。

グリコシノレートを豊富に含む野菜をたくさん食べると解毒酵素が活性化し、DNAの損傷を減らし、がんの増殖を阻害し、がん細胞のアポトーシスを誘導してがんのリスクを下げると考えられています。

また、アブラナ科の野菜に含まれる別の硫黄含有化合物スルフォラファンもDNA損傷を防ぐことがわかっています。

【187号】 2025-3-20

土と脂④

ファイトケミカルと人間の健康との関係を理解するにはヒト細胞で何が起きているかを知る必要があります。

細胞が正常に機能しているとき、それが構成する組織や臓器もやはり正常に機能する。これが健康ということだ。人間の細胞には日々決まった仕事がある。栄養素からエネルギーを取り出し、作り出した老廃物を排出し、さまざまなものを作ったり直したりし、味方とコミュニケーションを取り、敵を識別して撃退し、休み、そしてまた目覚めて最初から繰り返す。(第9章 p181)

細胞の営みで必ず発生する活性酸素に対して、植物が持つ抗酸化作用はなくてはならない働きです。

多くのファイトケミカルは、活性酸素を中和できる構造を持っています。

これを直接的と表現すると、間接的にも活性酸素のバランスを取っていることがわかってきました。

細胞は、活性酸素のストレスがかかると抗酸化酵素を作り出すように動き始めます。

抗酸化酵素の情報は細胞核の中の遺伝子にあるので、細胞核の外にある特定の分子が細胞核の中へ移動して、遺伝子に結合して、初めて抗酸化酵素が作られるようになります。

この時にある種のファイトケミカルは、細胞核の外にある特定の分子を細胞核の中へと導きます。

細胞核へと案内されるそのような分子の一つに、Nrf2(語呂良くナーフツーと読む)がある。これは特定の遺伝子を活性化させる —— 一つや二つではなく数百もの。その多くは組織や臓器が正常に働くようにする、日々の細胞の維持・管理に関わる遺伝子だ。Nrf2が働きかける遺伝子の多くは、抗酸化経路を活性化させ、炎症レベルを調節し、細胞の老廃物や病原体を取り除いたり食べたりする免疫細胞を刺激する。Nrf2は、ヒトゲノムとのこのような相互作用を持つことから、長寿の立役者と考えられている。Nrf2が細胞核に入って、特定の遺伝子に直接作用できるかどうかは、ファイトケミカルにかかっている。これは、多様なファイトケミカルが含まれる食事を摂ることが、健康の基礎であるという説明になるだろう。(第9章 p181)

Nrf2や同じようにふるまう分子が働きかける遺伝子は、生体防御遺伝子群またはハウスキーピング遺伝子と呼ばれ、生命活動に必要な遺伝子の総称です。

もし、Nrf2が細胞核へ移動しなければならないときにファイトケミカルがなかったら、老廃物が溜まって細胞の日常業務に支障をきたします。

ひとつの細胞の不具合が、周りの細胞の不具合につながり、組織や臓器の不具合へとつながる。。。

このようにして、多くの病気は始まっていくのです。

タンパク質や脂質、DNAなどを攻撃する活性酸素や過酸化脂質と、それを打ち消す抗酸化物質とのバランスは重要です。

人体ではSOD(スーパーオキシドディスムターゼ)やGSH-Px(グルタチオンペルオキシダーゼ)、カタラーゼといった抗酸化酵素を作ることができますが、加齢によって産生量が落ちる、酸化ストレスが強くなる生活環境であるなどの理由で、体で作れる抗酸化酵素だけでは不十分です。

食事に含まれるビタミンCやビタミンE、そして多種多様なファイトケミカルを日常的に摂取することが酸化バランスを保つ唯一の方法なのです。

食事から得らえるファイトケミカルの多くは、植物性食品の繊維の中に包まれています。

私たちは植物を完全に消化するための酵素を持っていないので、腸内細菌叢の助けが必要です。

腸内細菌叢は、食物繊維とファイトケミカルをさまざまな化合物に作り変えてくれます。

一方、ファイトケミカルはその種類や量によって、腸内細菌叢の増殖/抑制を刺激することで組成を変化させ、多様性と機能に影響を与えることがわかってきました。

例えば、ダイズに含まれるダイゼニンは、大腸に適正な腸内細菌叢があればダイゼニンをエクオールに変えます。

エクオールの濃度が十分に高いと、前立腺がんと乳がんのリスクが低下することがわかっています。

ダイズを多く食する日本人でこの2種類のがんの発生率が極めて少ないのはこれが理由かもしれない、と筆者は書いていますが、残念ながら国立がん研究センターの統計調査によれば罹患率は右肩上がりです。

私たちの健康において、腸内細菌叢を含む腸とさまざまな臓器の相互作用が明らかになっていますが、この相互作用の輪の中には想像以上にファイトケミカルの存在が大きいことがわかります。

【188号】 2025-4-5

土と脂⑤

人間は、酸味、甘味、塩味、苦味、うま味の5つの味覚を味覚受容体で検知します。

甘味は糖類、うま味はアミノ酸、塩味は塩類、酸味は有機酸や無機酸、苦味はアルカロイドによって主に引き出されます。

つまり、エネルギー源になる糖質が甘味、タンパク質分解物であるアミノ酸がうま味、ミネラル分が塩味、未熟な果実や腐敗物が酸味、毒物が苦味を引き起こすということです。

甘味、うま味、塩味は生命を維持する上で必要なものである味、一方で酸味や苦味は避けるべき味なので、本能的に甘味、うま味、塩味は好まれ、酸味や苦味は嫌われる味なのです。

しかし、ブロッコリーやキャベツなど苦味のある食べ物は、適量を摂取することで抗がん作用や健康増進効果を示すことがわかってきて、スルフォラファンのようなファイトケミカルの重要性に注目が集まっています。

苦味以外の味覚受容体はそれぞれ数種類しかありませんが、苦味受容体は25種類もあることからも、体は苦味を細かく感知するようにできているのがわかります。

植物界に目を向ければ、数十万種の植物があり、それぞれが数百から数千種類のファイトケミカルを作る能力を持つ。人間が野生の植物を食べる量は、昔に比べるとはるかに減ったとはいえ、植物に含まれる膨大な種類のファイトケミカルを検知し解釈する生物学的な道具を、人間は維持しているのだ。対象的に甘味は、カロリーが豊富な食物の存在を知らせるだけの単純なものだ。(第14章 p302)

では、本来避けるべき味の苦味を体はどうやって適量と判断するのでしょうか?

口の中にある苦味と甘味の受容体は、腸内の神経細胞、内分泌細胞、免疫細胞にも散在していて、「味」とは違う形で読み取っています。

特定のファイトケミカルの濃度のようなものを感知するようにできていると同時に、苦味受容体は有害な濃度の毒素の有無も見張っているのです。

また、苦味受容体は気道の組織にも数多く存在します。

気道組織にある苦味受容体は、呼吸と一緒に入ってくる病原体に反応して咳、くしゃみ、嚥下反射も誘導します。

さらに絨毛細胞の苦味受容体が活性化すると、絨毛細胞は腐食力のある一酸化窒素を放出し、気道全体で病原体を捕えたり殺したりするのです。

これは新型コロナウイルス感染症に対するファイトケミカルの効果を検証した数々の研究からも、ファイトケミカルの抗ウイルス効果、抗炎症効果が証明されています。

(AROGA NEWS 2021年5月22日第110号でも新型コロナウイルス感染とファイトケミカルの話題を取り上げました)

ただし、苦味受容体の感度は人それぞれのようです。

苦味に高い感度を持つ人はより素早く絨毛が活性化し、感度が低い人は慢性副鼻腔炎が重症しやすくある種の呼吸器感染症にかかりやすい傾向にあるとされています。

前者はスーパーテイスターと呼ばれるのですが、新型コロナウイルス感染症においてスーパーテイスターは感染しにくく、また感染しても症状を示す日数が短く、入院する可能性も低かったと約2000人を対象にした研究で明らかになっています。

スーパーテイスターは人口の約4分の1、感度が低いノンテイスターも約4分の1、中間層のテイスターが人類の約半数を占めるそうです。

味覚と共に食べ物の味わいに欠かせないものに嗅覚があります。

私たちは約400種類もの嗅覚受容体を持っていて1兆の異なる匂いを感知することができるそうです。

嗅覚受容体は、口と腸以外にも、たとえば骨髄、心臓、精巣、皮膚、膀胱、脳、免疫系や呼吸器系にも存在しています。

味覚と嗅覚から来る複雑な情報を健康に生きるためのリストとして蓄積し、何をどれくらい食べたらいいかを記憶していくのです。

見た目に惑わされる食べ物でも、味覚や嗅覚は見破ってしまいます。

味気ない野菜や果物は、風味豊かなものに比べて、予防効果のある物質の含有量が少ないらしい。少なくとも『サイエンス』誌に掲載された2006年の研究で、トマトに含まれる数百種の揮発性物質を分析したところによればそうだ。奥深い風味と関係する揮発性物質は、ほとんどがヒトの健康に直接利益をもたらす物質、たとえばカロチノイドーーー正常な視力と目の健康に欠かせないファイトケミカルーーーのようなものから発生していることがわかっている。(第14章 p297)

このような体の知恵は人類の役に立ってきましたが、体の羅針盤が壊れてきたというのです。

酸味や苦味は本来好まれる味ではないので、食品業界は消費者が好む製品開発をし続けています。

人間が超加工食品の人工的な風味を好むのは偶然などではない。食品産業のえり抜きの香料技術者たちは、その製品を消費者に欲しがらせ、生涯にわたって求め続けるように仕向けている。それが仕事なのだ。そしてその出所がどこであろうと、人体内のフィードバックの主体―――全身にちりばめられた味覚及び嗅覚受容体―――が味と風味を検知し報告し続ける。しかし、それはよくできた偽物からなる風味と、ファイトケミカルと必須脂肪酸とアミノ酸に由来するものとを、いつも区別できるわけではない。(第14章 p305)

※必須脂肪酸については後で触れます。

超加工食品の材料となった、加工前の食品プロファイルを完全に再現するのは、不可能ではないにしても困難だ。しかしこれは目的ではない。加工の過程で取り除かれたファイトケミカルや脂肪をもう一度加えれば、超加工食品の規定の食感、味、風味を損ねてしまうだろう。もっと簡単なのは、まず何も入っていないタンパク質か炭水化物を作り、最終的な食品生産物にビタミンやミネラルを、さまざまな香料、結合材、添加物、保存料と共に加えてやることだ。だが、できあがったものの配合がどうであれ、それは途中で失われたものすべての代わりになるわけではない。(第14章 p307)

加工食品は、消費者が欲しがる甘味、塩味、うま味を巧みに利用した工業製品ということです。

一時的に舌と脳は喜ぶかもしれませんが、体に備わった健康への羅針盤は空回りしています。

アロガのパスウェイズ製品のカプセルを外して味わってみてください。苦味を感じると思います。

アロガのサイエンスチームは、苦味成分が細胞の健康に必要な栄養成分だということ、オートファジーとアポトーシスを正常に動かすための栄養成分だということを知っていたからです。

【189号】 2025-5-8

土と脂⑥

『土と脂』の最初のページに書かれていた文章を184号「土と脂①」で引用しました。

過去1世紀、農業慣行(農業のやり方)は、食事によって得ることのできる有益な成分の量を減らす方向に食べ物を変えてきた。それは果物や野菜に含まれるがんを防ぐのに役立つものから、炎症を抑える肉や乳製品の脂肪にまでわたる。脂肪が身体にいいなどと聞いたこともない、植物由来のファイトケミカルが食事に足りないと健康に悪影響があることも知らない人はあまりにも多い。しかし一生の健康のこととなると、そうした成分が適切に供給されることが、十分な運動と同様に重要なものだと思われる。(序章 p3)

184号から188号までは「植物由来のファイトケミカルが食事に足りないと健康に悪影響があることを知らない人はあまりにも多い」についてまとめてきました。

植物に備わっているはずだったファイトケミカルが慣行農法によって減少し、さらに食卓に野菜・果物が登らなくなったことで、薬効のある成分を得られていない現実をみてきました。

特に苦味のある成分には多様な働きがあり、身体は25種類もの苦味受容体を備えて活用してきたにも関わらず、万人が好む甘味や塩味を意図的に操作した食材や加工食品によって身体に備わっている羅針盤が乱れていると指摘していました。

さて今回からは「炎症を抑える肉や乳製品の脂肪にまでわたる。脂肪が身体にいいなどと聞いたこともない」という部分を掘り進めていこうと思います。

まず、脂肪酸の基礎知識をおさらいしておきましょう。

脂肪酸は長さと飽和度の違いで、飽和脂肪酸、一価不飽和脂肪酸、多価不飽和脂肪に分類されます。

脂肪酸の骨格部分である炭素(他の分子とつながる手が4つある)がすべて他の分子と結合済みなのが「飽和」、炭素同士が手をつないでいる状態が「不飽和」です。

炭素同士が手をつないでいる「二重結合」は、その手を離して他の分子と手をつなぐことができるので「反応性が高い=安定性が悪い」と言えます。

一価不飽和脂肪酸は脂肪酸末端のメチル基炭素から数えて9番目に二重結合があるのでn-9系脂肪酸(オメガ9)とも呼ばれます。

オリーブオイルやアボカドに多く含まれているオレイン酸は一価不飽和脂肪酸です。

多価不飽和脂肪酸には、n-3系(オメガ3)とn-6系(オメガ6)があり、脂肪酸末端のメチル基炭素から数えて3番目に最初の二重結合があるものをn-3系、6番目に最初の二重結合があるものをn-6系と呼びます。

私たちはn-6系のリノール酸とn-3系のα-リノレン酸を体内で合成することができないので、この2つの脂肪酸は必須脂肪酸です。

「肉の脂は低温で白く固まっていて、植物の油は固まらない」

日常生活でも脂と油の違いは感じていることと思います。

では、食事に含まれる脂と油、体のどこに貯蔵されるのでしょうか?

「脂肪ってお腹の周りについているアレでしょ。。。」

皮下脂肪や内臓脂肪ではエネルギー源にするための中性脂肪を蓄えています。

長い歴史の中で、エネルギー源を体内に蓄えておけるかどうかは生死を分ける大問題でした。

しかし現代は脂分の多い食事が一般的になり、増えすぎたり肥大化した脂肪細胞から炎症性サイトカインが放出され続けることによって体は慢性炎症状態になります。

食事のオイルバランスが原因で「脂肪は悪いもの」というイメージがついてしまったんですね。

『土と脂』で取り上げている脂肪酸の貯蔵場所は、脂肪細胞ではなく細胞膜です。

細胞膜は脂質二重層というリン脂質が向かい合った構造をしています。

リン脂質尾部の片方は飽和脂肪酸、もう片方は不飽和脂肪酸です。

ここに不飽和脂肪酸があることが重要です。

細胞の働きについては何度となく学んできましたが、細胞膜が脂肪酸の貯蔵場所であるということを再認識しました💦

細胞膜の不飽和脂肪酸がなぜ重要なのか、次回に続けていきたいと思います。

【190号】 2025-5-22

土と脂⑦

前回は、脂肪酸の基礎知識と細胞膜の脂質二重層が脂肪酸の重要な貯蔵場所であることを書きました。

今回からは、細胞膜にある脂肪酸がどのような働きをしているのかを見ていきたいと思います。

脂肪酸は大きく分けて飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸に分かれます。

二重結合がない「飽和」と二重結合がある「不飽和」では分子構造がずいぶん違います。

飽和は直線的、不飽和は曲がっていますよね?

細胞膜を構成するリン脂質の片方に多価不飽和脂肪酸が入ると細胞膜の構造はこんなイメージ。

上図の左側が不飽和脂肪酸がある細胞膜、右側が飽和脂肪酸が多い細胞です。

不飽和脂肪酸は構造的に立体性が高まるので膜に隙間が空くような感じ、つまり流動性を高めることになります。

一方で、飽和脂肪酸が多い膜はお互いが密になって粘性を高めます。

このメルマガを読んでくださっている方は、細胞のイラストを何度も見たことがあるでしょう。

実際の細胞膜は、まるでアメーバーのように常に形を変えて、タンパク質同士を寄せてみたり離してみたり、細胞外のものを飲み込んでみたり、細胞内のものを吐き出してみたり、多種多様な働きをしています。

それには細胞膜の流動性が欠かせないのです。

あらゆる細胞膜は大きな課題に直面している。水やブドウ糖からファイトケミカルまで幅広い分子が細胞に入り、老廃物が出ていくように、それは流動性を持ち、柔軟で、即座に反応しなければならない。しかし同時に細胞膜は、内容物が外にもれ出さないように強靭でなくてはならない。そして自然が生んだ脂肪の化学的多様性こそが―――飽和であれ不飽和であれ―――細胞膜がうまく機能するための基礎なのだ。いずれも役割があるが、多すぎたり少なすぎたりすれば健康を損なうことになる。(第11章 p226)

構造的にどんな脂肪酸がどれくらいの割合で細胞膜に組み込まれているのかが、細胞の機能そのものの基礎になります。

では、細胞膜にある脂肪酸の機能的な重要性は何でしょうか?

細��胞膜の脂肪はもう一つ重要な機能を持っている。免疫細胞が炎症を調節する分子を作るために使う必須の物質を貯蔵することだ。さらに、脂肪は視覚や認知のような基本的な機能を調整し、まとめるメッセンジャーのようにはたらく。脂肪がどう機能するか(あるいは機能しないか)は、食事から取り入れた分子が人間の身体、精神、健康に深く影響することを極めて明確に例証している。(第11章 p226)

細胞は、細胞膜から脂肪酸を切り出して、炎症を調節する分子を作っているんです!

食べ物から得た脂肪酸は、約6ヶ月ほど細胞膜に留まって代謝されていきます。

どんな脂肪酸をどれくらい細胞膜に貯蔵できるかは、食生活を長期にわたって見直せているかにかかっています。

次回は炎症に関わる脂肪酸についてみていきたいと思います。

【191号】 2025-6-5

土と脂⑧

今回は炎症に関わる脂肪酸についてみていきたいと思いますが、そもそも炎症とはなんでしょうか?

良いイメージがない炎症ですが、傷を治したり侵入した病原体を退治したりするときに必ず起こる治癒に必要な反応です。

本来は、患部で炎症が起こって、治ったら収まるようになっています。

その時に炎症を促進する生理化学物質(エイコサノイド)がオメガ6のアラキドン酸から作られるので「オメガ6は炎症を促進する」と言われています。(下図のアラキドン酸とピンク色の四角)

ごく最近まで「オメガ6由来のエイコサノイドなどが時間と共に自然に消えるから炎症は収まる」と考えられていました。

もしそうであるならば、ほとんどの疾患が慢性炎症に起因しているという現実とつじつまが合いません。

人類が肉や魚を食べていた最も古い痕跡は200万年前にさかのぼり、脳が大きくなり始めたころと一致するそうです。

淡水魚のオメガ6/オメガ3比がだいたい1:1、人体は脳内をこれくらいの比に保っていることからオメガ3の摂取量が増えたことが脳の大きさの変化を助けたのではないかと考えられています。

人類の祖先が食べていた野生動物のオメガ6/オメガ3比もだいたい同じくらいだったようです。

ですが今や、オメガ6/オメガ3比は20:1を超えています。

食餌性オメガ6/オメガ3比の急激な上昇は、免疫応答を慢性的炎症状態に向かわせ、炎症性疾患を悪化させたり、発症しやすくさせたりする。われわれは期せずして、昔からヒトの生命現象と健康、特に免疫系を支えてきた脂肪の化学組成を根本的に変えるという、抑制のない実感を自分の身体でおこなってきたのだ。(第15章 p323)

慢性炎症が減らない原因のひとつに、オメガ6の摂取量が圧倒的に多いというのは間違いありません。

オメガ6由来のエイコサノイドは炎症を起こすだけでなく、オメガ3由来の炎症を抑制するエイコサノイドとよく似た分子に変わって炎症を終わらせる役割も持っているんですが、恒常性を保つには脂質バランスが悪すぎるようです。

人体が炎症を本来あるべき、多すぎず少なすぎず、バランスの取れた状態にするためには、バランスの取れた有用な脂肪の十分な蓄えが必要になります。

ここで言う、脂質の蓄えは内臓脂肪や皮下脂肪ではなく、細胞膜でしたね。

人体はある種の脂肪を同じ系統の範囲内で、つまりオメガ6ならオメガ6の範囲内で、オメガ3ならオメガ3の範囲内で転換することができます。

具体的には、オメガ6のリノール酸をγリノレン酸やアラキドン酸に、オメガ3のαリノレン酸をエイコサペンタエン酸(EPA)やドコサヘキサエン酸(DHA)に転換することができます。(上図の赤の線①)

しかし、オメガ6をオメガ3へ、オメガ3をオメガ6へは変換できません。(上図の青の点線②)

この事実が意味することは、オメガ6とオメガ3の量とバランスを左右するのは食べ物だということです。

血液中を循環する量は、食べ物から得る量に応じて数日で変化し、脂肪は数カ月にわたって細胞膜にとどまって使われるのを待ちます。

食べ物の脂肪の種類を変えれば、免疫系が利用するオメガ6とオメガ3の備蓄が変わります。

人体はEPAやDHAは必須脂肪酸αリノレン酸から作り出すことができます。

作り出すための酵素は、オメガ6でも同じ酵素を使います。

図で言うと「脂肪酸伸長」や「Δ●不飽和化」という酵素です。(上図の紫③)

つまり、オメガ6の量が圧倒的に多い場合、人体には作る能力があるにもかかわらずオメガ3と酵素の反応がオメガ6に妨げられてEPAやDHAが十分に作られない可能性があるということです。

そこで、オメガ3サプリの評価が気になるところです。

本当にたくさんの基礎から臨床に至る研究が行われていますが、摂取量に幅があったり、参加者の健康状態や肥満度が一致しないといったことが、統一した結果を導けない原因のひとつのようです。

オメガ3が豊富な食物を多く食べることで、男女共に特定のがんのリスクを減らすことができるようだが、サプリメントの効果はあまりないとする研究も広く知られている。たとえば、オメガ3サプリメントが循環器疾患におよぼす効果を調べたランダム化二重盲検プラセボ対照試験のレビューでは、予防効果がある証拠は認められなかった。同様に、ランダム化対照試験のあるレビューでは、オメガ3サプリメントが、がん発生率や死亡率に影響するという証拠はほとんど見られなかった。ホールフードに含まれるオメガ3の摂取量を増やすことと比べると、サプリメントの評価についてはまだ結論は出ていないようだ。(第15章 p330)

大人になれば、何を食べるか食べないかは自分で決められますが、胎児や乳児の脂質バランスはどれくらい成長に影響するのでしょうか。

長鎖オメガ3のDHAとオメガ6のアラキドン酸は、脳と血管系の正常な発育に欠かせないことがわかっています。

お母さんは胎児の成長に振り向けられる分の栄養を食事から補充しなければならないわけですが、特にDHAの体内貯蔵がだんだん減少していくことがはっきりと証明されています。

妊娠後期でオメガ3レベルが低いと、お母さんの重度の産後うつの原因となる可能性と、子どもの知能指数に影響があることが示唆されています。

You Are What You Eat

まさに、体は胎児の時から食べたもので作られていくんですね。

海産物が豊富に手に入る日本人にとって、魚や海藻は長鎖オメガ3であるEPAやDHAを食事から摂れる機会に恵まれていますが、そうではない国の人たちが食事から長鎖オメガ3を十分に摂る手段はあるのでしょうか?

それこそが『土と脂』、原題What Your Food Ate の意図するところです。

次回の最終回でまとめたいと思います。

【192号】 2025-6-16

土と脂⑨終

『土と脂』を題材にしたメルマガは今回が最終回です。

前半では、近代農法へ移行したことで土が変わり、植物が作るファイトケミカルの種類や量が変わってしまったこと、その変化が私たちの健康と病気に与える影響についてみてきました。

数万種もあると言われるファイトケミカルの中には苦味があり薬効をもつ物質があり、私たちの体は25種類もの苦味受容体を備えて-他の味覚に対する受容体はこれほど多くありません-利用しています。

しかし、甘味や塩味を好む食生活のせいで体の羅針盤が狂ってしまっていると警鐘を鳴らしていました。

また後半は、もうひとつのテーマ「脂・油」についてみてきました。

脂肪酸は飽和/不飽和脂肪酸に分類され、不飽和脂肪酸はさらにオメガ9、オメガ6、オメガ3に分類されます。

その中で私たちの体では作り出せない必須脂肪酸があって、オメガ6のリノール酸とオメガ3のαリノレン酸は食べ物から摂らなければならない脂肪酸です。

現代人を悩ませるほとんどの病気に慢性炎症が関わっていると言われています。

細胞膜に貯蔵されているオメガ6のアラキドン酸や長鎖オメガ3のEPAやDHAは炎症反応に関わる物質(エイコサノイド)を作り出します。

正常な炎症反応を維持するには、オメガ6とオメガ3がどれくらい貯蔵されているかの「脂質バランス」が重要です。

現代人の食生活では圧倒的にオメガ6の量が多いのでオメガ6を減らすのは大前提ですが、ではオメガ3はどんな形でどこから得たらいいのでしょうか?

海産物が豊富に手に入る日本人は、EPAやDHAを魚や海藻などの食材から摂る機会に恵まれていますが、そうではない国の人たちも本当は食べ物から得ることができていたのです。

ここからが最終回のテーマです。

その食べ物とは?

牛や豚、鶏などの草食動物の肉や乳からです!

牛を例に見ていきましょう。

牛にはとても大きな第1胃があります。

ここには数兆という細菌が生息し、若く盛んに成長している生きた植物からエネルギーを取り出すように進化してきました。

つまり、牛の健康には新鮮な植物をお腹いっぱい食べられる放牧がいいのです。

枯草の飼料ではだめなの?と思いますよね。

植物は光合成するためにオメガ3(αリノレン酸)が必須なので、生きた植物にはオメガ3が豊富に含まれています。

しかし、刈り取った植物は光合成する能力が失われ、同時にオメガ3も失われてしまいます。

トウモロコシや大豆を食べている様子もお馴染みでしょう。

これら種子にはオメガ6(リノール酸)が豊富なので、牛の脂質バランスはオメガ6が多くなり、牛の肉や乳の脂肪酸比に反映していきます。

一般に、屋外での放牧の時間が長くなるほど、オメガ3が増える。反対に、コーンサイレージ(枯葉、茎、トウモロコシを混ぜたもの)の消費が増えると、穀物主体の濃厚飼料と同じように、オメガ3が減りオメガ6が増える。78件の研究を対象にしたあるレビューでは、通年放牧から濃厚飼料主体の屋給餌まで、さまざまな給餌法で飼育されたウシの乳の脂肪酸構成を比較し、基本的なオメガ6(リノール酸)とオメガ3(αリノレン酸)の含有量は、ウシが食べたものを直接反映していると結論した。言い換えれば、牛乳のオメガ3含有量を増やし、オメガ6とオメガ3のかつての比率と釣り合いが取れるようにするもっとも単純な方法は、牛を放牧することだ。(第11章 p234)

牛は、牛が食べたものでできています。

その牛を食べる私たちにとって、牛が何を食べて育ったかによって得られる栄養成分が変わります。

最後にもうひとつ、押さえておきたい脂肪酸があります。

抗炎症作用をもつ共役リノール酸(CLA)です。

共役リノール酸は、オメガ6のリノール酸から牛の第1胃に生息する特殊な細菌によって作られる脂肪です。

人間が共役リノール酸を作れる能力は限られていますので、肉や乳製品からのみ摂取できると考えていい脂肪です。

ヒトの食事に含まれる分子の中で、CLAのように幅広い効果があるものは他にほとんどない。動物、試験管、ヒト、いずれの試験でもCLAは強力な抗炎症作用を示し、ある種のがん、2型糖尿病、アテローム性動脈硬化(動脈にプラークが沈着する疾患)の予防に役立っている。また、免疫系の機能の調節を助けて炎症性腸疾患と大腸がんに関係する炎症を鎮め、治療できる可能性さえあるようだ。さらに、直感的に信じがたいのだが、肥満の人の体重を減らすこともわかっている。(第15章 p320)

面白いことに、CLAはオメガ6が多いと思われる肥育場で育つ牛より放牧牛の肉や乳に多く含まれます。

それは、第1胃に生息するCLA生産菌が植物の茎や繊維をエサにして増殖するからです。

私たちは腸内細菌叢を中心とする腸内環境の大切さを学んでいますが、それは全ての動物にとっても同じだということがわかります。

『土と脂』の冒頭に、

「果物や野菜に含まれるがんを防ぐのに役立つものから、炎症を抑える肉や乳製品の脂肪にまでわたる。脂肪が身体にいいなどと聞いたこともない、植物由来のファイトケミカルが食事に足りないと健康に悪影響があることも知らない人はあまりにも多い。」

という一文がありました。

「人間は食物連鎖の頂点にいる」と言われることがありますが、人間は高次消費者の中のたった1種類の動物です。

このピラミッドを支えているのは、土であり植物です。

にもかかわらず、土、そこで育つ植物、その植物を食べる家畜、すべてを人間が変えてしまいました。

結局、私たちは健康を維持するというもっとも大切なことに苦労しています。

You are what you eat.

私たちは食べたものでできているのですから、

What your food ate.

その食べ物が食べたものにまで思いを巡らせなければなりません。

アロガの創業者ビル・マカナリー博士は、「健康には苦味成分が必要だ」と言っていました。

苦味を避ける食業界が主流の現代において、理想的な食生活を送るのは難しい世の中になってしまいました。

しかし、苦味の重要性を理解したマカナリー博士が作り出したアロガ製品は、そのギャップを埋める手段になると『土と脂』を読んで思った次第です。

改めて、マカナリー博士の先見の明に驚きと共に感謝します!

【193号】 2025-7-30

アポトーシス細胞を食べるマクロファージ①

寿命が来たり、傷ついたり、がん化した細胞を自ら細胞死へと導くアポトーシス。

体内に居てはいけない細胞が居残るとさまざまな障害が起こります。

アポトーシスしなければならない細胞側の話は次回のテーマにすることとして、今回のテーマはアポトーシス細胞を片付ける側のお話。

死んだ細胞が跡形もなく消えるには、別の細胞の働きが必要です。

その細胞とは、食細胞。

名前の通り、細胞や細胞の周りのものを選択的/非選択的に細胞内に取り込み、消化・分解する細胞のことです。

代表的な細胞は、貪食細胞や大食細胞と呼ばれるマクロファージです。

アポトーシス細胞をマクロファージが食べ切るまでの過程が、とても大事なことがわかってきました。

食細胞が何かを取り込むことをエンドサイトーシスといいます。

細かく言うと、細胞の周りの液体や小さな粒子を取り込むことをピノサイトーシス、死んだ細胞や微生物など大きなものを取り込むことをファゴサイトーシスといいます。

アポトーシス細胞は大きなものなのでファゴサイトーシスですが、特にエフェロサイトーシスと名付けられています。

効果的にエフェロサイトーシスが行われれば、アポトーシス細胞が壊死することも、炎症因子が放出されることも防げます。

さらに、マクロファージは食べたアポトーシス細胞を消化するために自身の分解や排出する経路を活性化して炎症を解消し、組織修復へと向かいます。

逆にエフェロサイトーシスが不完全だと炎症が収まらずさまざまな病気の原因となりますし、またアポトーシス細胞から自己抗原が放出されて自己免疫疾患を引き起こす可能性があります。

アロガには、他社にはないオートファジーとアポトーシスをサポートするパスウェイズ製品がありますが、マクロファージを活性化するグリクマーリもあるということが如何に大事なことなのか、アロガの可能性を推察していきたいと思います。

今回はアポトーシス細胞とマクロファージの関係について簡単に説明していきましょう。

マクロファージがアポトーシス細胞を食べ切るまでのエフェロサイトーシスは4段階に分かれます。

第1段階は『見つけて!』です。

アポトーシス細胞が「見つけてシグナル分子」を放出します。

マクロファージはこれを直接的/間接的に認識して、アポトーシス細胞へ寄って行きます。

第2段階は『食べて!』です。

アポトーシス細胞の細胞表面に「食べてシグナル分子」が露出します。

マクロファージはこれを直接的/間接的に認識して、アポトーシス細胞と結合します。

第3段階は『エンドサイトーシス』です。

マクロファージがアポトーシス細胞を飲み込む段階です。

第4段階は『エンドサイトーシス後』です。

マクロファージは細胞内でアポトーシス細胞の残骸をさらに消化・分解して、複数の代謝シグナル経路を活性化します。

この段階まで来るとマクロファージは抗炎症性サイトカインを放出して、炎症反応が収束します。

アポトーシス細胞が発信する「見つけて!」「食べて!」をマクロファージが適切に感知できるかどうかがエフェロサイトーシスのカギを握ります。

非アポトーシス細胞は「見つけて!」「食べて!」シグナルを発信していないので、マクロファージによって除去されることはありません。

身体は複雑な仕組みを適切に動かすことで、恒常性を保っています。

次回は、エフェロサイトーシス機能不全が関わっていると思われる疾病を取り上げながら、健康について考えていきたいと思います。

【194号】 2025-8-14

アポトーシス細胞を食べるマクロファージ②

エフェロサイトーシスとは、マクロファージがアポトーシス細胞を「食べる」ことです。

もし、アポトーシス細胞が処理されずにそのまま残ってしまうと壊死になり、周りの細胞に有害な影響を及ぼし、二次的な壊死につながる可能性があります。

組織や臓器でアポトーシスすべき細胞が正常に除去されれば、新しい細胞に入れ替わって恒常性が維持されます。

また、「何を食べてどう処理した」という情報は、正常な免疫応答に必須です。

マクロファージがアポトーシスした細胞を食べると(前回の図の第4段階『エンドサイトーシス後』)抗炎症性や組織を修復するためのサイトカインを作るようになります。

言い換えれば、エフェロサイトーシスがうまく働かないと、過剰な炎症と疾患を引き起こす可能性につながるのです。

エフェロサイトーシスが関与していると考えられている疾患は数多く挙げられています。

今回はアテローム性動脈硬化症を例に挙げてみましょう。

動脈硬化は、心血管疾患や脳血管疾患の主因であり、コレステロール貯蔵疾患、脂質依存性炎症疾患です。

動脈硬化は、血管内皮細胞が傷つくことから始まります。

血圧の上昇や、糖とタンパク質が反応してできる糖化最終生成物(AGEs)によって血管が劣化すると、血管内皮細胞の内側にLDLコレステロールが入り込みます。

これが酸化によって酸化LDLコレステロールになり、処理するためにマクロファージが集まってきます。

酸化LDLコレステロールを食べたマクロファージは代謝に負荷がかかるため、自身の分解と排出経路を活性化して対応します。

しかし、処理しきれない酸化LDLコレステロールを抱えたマクロファージは泡沫細胞に変化し、内皮細胞の裏側に蓄積してプラークの核となっていきます。

プラークが徐々に大きくなり慢性的な炎症が続くと、プラークが不安定になり破裂するリスクが高まります。

動脈硬化の始まりは、血管内皮細胞の劣化です。

通常、傷ついた細胞はアポトーシスで処理され、新しい細胞へと入れ替わります。

マクロファージがアポトーシス細胞を認識して取り込むことで、アポトーシス細胞が蓄積し炎症物質を放出し続けないようにします。

また、アポトーシス細胞を取り込むということは「もう一つの細胞の中身」を獲得するということで、これらを処理するためにマクロファージは分解や排出経路を活性化させます。

酸化LDLコレステロールを取り込んだ泡沫細胞の処理能力は、早期の動脈硬化において重要です。

しかし残念ながら、動脈硬化が進行するとエフェロサイトーシスは機能しにくくなっていきます。

エフェロサイトーシスが正常に働かないと、アポトーシス細胞の蓄積や炎症性サイトカインの放出、壊死細胞の増加など状態が悪化していきます。

動脈硬化は日常生活ではなかなか気づきにくい変化です。

血圧や血糖値のコントロールはもちろんのこと、エフェロサイトーシスが正常に機能することが予防にとても大事だということがわかってきました。

ある研究では、ある種のファイトケミカルがマクロファージのコレステロール排出機能を促進することで、泡沫細胞の形成を抑制するということが証明されました。

マクロファージの機能を正常に保つ食べ物はたくさんあります。

アロガには多種多様のファイトケミカルを含むパスウェイズ製品、そしてマクロファージを活性化することが証明されているアセマンナンを豊富に含むグリクマーリがあります。

≪コア+グリクマーリ≫は、細胞レベルで健康維持に必要な栄養素を提供しているんですね。

【195号】 2025-8-30

アポトーシス細胞を食べるマクロファージ③

高齢化社会になって深刻な問題になってきている病気のひとつに神経変性疾患があります。

アルツハイマー病、パーキンソン病、ハンチントン病などの神経変性疾患にエフェロサイトーシスが関わっていることがわかってきています。

脳では、脳と脊髄に常在するマクロファージであるミクログリアによってアポトーシスした細胞は除去されます。

死んだ細胞を除去して、炎症を引き起こす分子や神経毒性をもたらす分子の流出を防ぐことで、神経系は恒常性を保っています。

神経変性疾患の患者では、アポトーシス細胞が過剰に存在することが分かっていて、エフェロサイトーシスが十分に機能していない可能性が指摘されています。

一方で、エフェロサイトーシスによってアポトーシス細胞が除去されれば、炎症を促進する分子や自己免疫性抗原の放出が抑えられ、神経細胞の生存と軸索の再生が促進される可能性があります。

アポトーシス細胞が除去されないときの問題として、自己免疫性抗原の放出は無視できません。

なぜなら、自己免疫疾患では組織細胞が大規模にアポトーシスを起こすことでアポトーシス細胞のレベルが上がっているからです。

効率的にアポトーシス細胞が除去されれば、自己抗原が流出することもなく、抗炎症性・免疫抑制性のシグナルが産生されて免疫恒常性が維持されます。

一方で、エフェロサイトーシスが十分に機能しないと、アポトーシス細胞は破裂し、細胞の中にあったさまざまな有害物質が放出されて炎症を引き起こし、全身性エリテマトーデス、関節リウマチ、1型糖尿病、多発性硬化症などの自己免疫疾患を引き起こす可能性があります。

マクロファージの機能を正常に保つ食べ物はたくさんあります。

アロガには多種多様のファイトケミカルを含むパスウェイズ製品、そしてマクロファージを活性化することが証明されているアセマンナンを豊富に含むグリクマーリがあります。

≪コア+グリクマーリ≫は、細胞レベルで健康維持に必要な栄養素を提供しているんですね。

【196号】 2025-9-9

認知症克服のカギ(前)

9月6日(土)に放送した『NHK知的探求フロンティア 認知症克服のカギ』

今まで得た知識とリンクするところがたくさんあったので、感想を含めてまとめておきたいと思います。

認知症はがんと並んで重くのしかかる心配事です。

リスクを減らす方法があるのであれば、それを知っているのと知らないとでは大違いですよね。

(挿入図はテレビ画面を写メしたものなので不鮮明です。NHKプラスはスクリーンプリントできない(怒))

アルツハイマー病(以下AD)とは、記憶や認知機能が徐々に障害される進行性の神経変性疾患で、認知症の60~70%を占めていると言われています。

アミロイドβ(神経細胞の周辺)とタウタンパク質(神経細胞内)が蓄積することで発症すると考えられています。

まず、原因物質とされる代表格、アミロイドβと感染症との関係が紹介されました。

新型コロナウイルス感染症とADとの関係を調べたところ、感染者はADの指標が2~4年進むということが分かったのです。

感染症は新型コロナウイルスだけでなく、肺炎、インフルエンザ、単純ヘルペスウイルスに感染して重い症状だった人にもその傾向がみられるそうです。

なぜアミロイドβが蓄積するのか?

ひとつは感染によって脳炎を発症するという直接的な原因と、炎症から引き起こされる間接的な原因の両方が考えられています。

脳にウイルスが到達するとアミロイドβはウイルスを破壊して感染から守っていることがわかってきました。

以前、ドクターズミーティングで博士が「ADには『アミロイドβ仮説』」のほかに『感染症仮説』」があるんだよ」とお話されていて、アミロイドβが粘性のある網のようにしてウイルスを絡めとる画像を出したことがありました。

「とうとう、日本のテレビ番組にもこの情報が出るようになったんだなぁ」とちょっと嬉しかったです。

現在はさまざまなワクチンが提供されています。

肺炎球菌ワクチンを接種した人ではADの発症が21%減少したという研究結果があったり、帯状疱疹ワクチンを打つと帯状疱疹の発症を7年間減らせるという結果があるそうですが、認知症予防にワクチン接種という選択肢はありません。

感染症と認知症に関係があるのであれば、

① 感染したらしっかり治すことが大事

② 感染しても重症化しないように常に免疫力を上げておくことが大事

①も②も当たり前のことですが、高齢になると難しくなってきます。

さて、遺伝的に必ずADを発症してしまう家族性アルツハイマー病を知っていますか?

50歳前後で発症し、何世代にも渡って引き継がれている病気です。

この遺伝子を持つ家族が研究に協力してくれていて、その結果、さまざまなことがわかってきました。

アミロイドβの蓄積を経時的に観察した結果、発症する20年も前から蓄積が始まっていることがわかりました。

一方で、タウタンパク質は1年ほどで蓄積してしまうことがわかりました。

タウタンパク質の蓄積速度は早く、発症するかどうかはアミロイドβではなくタウタンパク質がカギを握っていることがわかったのです!

ここでもう一人、特異な遺伝子を持っている女性が謎の解明に寄与していました。

特殊な遺伝子とは、APOE遺伝子の変異「クライストチャーチ型」遺伝子。

APOE(アポイーと呼ぶ)遺伝子は、脂質代謝に関与するタンパク質をコードしていて、コレステロールやトリグリセリドを運搬する役割を持っていて、肝臓や脳で主に機能しています。

この「クライストチャーチ型APOE遺伝子」が、強力にタウタンパク質の蓄積を防いでいて、アミロイドβは蓄積していてもADを発症しなかったのです。

さらにもう一人、前述の家族性アルツハイマー病の家系の中で、ただひとり発症していない人がいます。

この人の脳でもタウタンパク質の蓄積は起きていません。

理由は、ヒートショックプロテイン(HSP)の発現が多いからではないかと考えられています。

ヒートショックプロテインとは、細胞がストレスにさらされたときに作られるタンパク質で、細胞内のタンパク質の正しい折りたたみ(ホールディングと言います)を助けて細胞の損傷を防ぎます。

この人は、若い頃に気温43度ほどある潜水艦のエンジン室で従事していたことがあり、後天的な遺伝子発現「エピジェネティクス」が起こったのではないか、と言っていました。

AD発症を回避した二人の解析によって、ADではアミロイドβは長年にわたって蓄積していき、これが引き金になってタウタンパク質の急速な蓄積が起こって発症に至るが、タウタンパク質の蓄積が防げれば発症には至らない、こんな図式が見えてきました。

では、私たちは何ができるのでしょう?

番組後半では、膨大なデータを元に導き出した「認知症のリスクを減らすヒント」を紹介しました。

その前に、ここまでの情報から「アミロイドβとタウタンパク質の蓄積のリスクを減らすヒント」を私なりにまとめてみたいと思います。

アミロイドβの蓄積には感染症が関与しているようです。

まずは感染しないこと、そして感染しても重症化させないこと、が大事です。

病原体は多種類ありますので、ワクチンなどの予防策はあるものの個別に対処するには限界があります。

だからこそ、私たちには免疫という素晴らしい防御システムが備わっているわけです。

日頃から「正しく働く免疫力を維持すること」は認知症に関しても大事なようです。

そして、AD発症のカギはタウタンパク質でした。

生まれながらの遺伝子変異は誰にでも起こることではありませんし、過酷な環境でエピジェネティクスを待つことも現実的ではありません。

タウタンパク質の蓄積を減らすほどの力があるかどうかはわかりませんが、ヒートショックプロテインを増やす方法は身近にあります。

毎日の入浴、温泉、サウナ、適度な運動などで体を温めることで、ヒートショックプロテインは作られます。

免疫力にとってもヒートショックプロテインにとっても、毎日湯船に浸かることは意味があるんですね。

そしてなんと2021年には「Tau protein and Autophagy (タウタンパク質とオートファジー)」というダイレクトなタイトルの論文も出ているくらい、タウタンパク質の影響を減らす方法としてオートファジーが注目されています。

細胞の中に蓄積する「異常な」タンパク質ですから、オートファジーの対象になることは明らかです。

私たちには免疫をサポートするグリクマーリがあります。

オートファジーをサポートするパスウェイズ製品もあります!

特にプラス・ブレイナーは脳と神経をサポートする植物がたくさん含まれています。

長年、ビル・マカナリー博士の研究開発に触れてきた者として「あ、また、最新研究と製品がリンクし始めた」感覚を覚えます😉

次回は、番組の後半「認知症のリスクを減らせる14項目」について紹介します。

【197号】 2025-9-17

認知症克服のカギ(後)

9月6日(土)に放送した『NHK知的探求フロンティア 認知症克服のカギ』

今回は番組後半をまとめます。

認知症のリスクを減らせる14項目の紹介がありました。

この14項目は、Lancet認知症委員会が膨大なデータを解析した結果から導き出されたもので、「Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet standing Commission(認知症の予防、介入、ケア:ランセット常設委員会2024年報告書)」というタイトルの論文で2024年に発表されています。

Lancetは非常に権威のある査読制医学雑誌なのですが、無料登録すればタダで読めるようになっていて有り難い時代になりました。

さて、その14項目、論文の図はこんな感じにまとまっています。

番組ではわかりやすい図になっていました(きれいに写メできなかったので同じような図を作りました)

18歳未満の「教育機会の不足」は幼少期にさまざまな事柄に接して神経ネットワークを構築することだけでなく、継続して神経ネットワークを維持していくことが重要だそうです。

生産人口世代におけるリスク要因はたくさんありますが、生活を見直すだけで改善できる点は多いと思います。

65歳以上の「社会的孤立」を回避するには、社会とのつながりを絶やさず、明朗快活に生きることです。

番組に出演した先生は「明るく生き生きしている人は病気の進行が遅い感じがする」と言っていましたし、タモリは「人間はつながりが必要な生き物」だと言っていました。

ネットが便利になり、AIと話しているほうが楽しいという人が多くなってきた現代においても、人間はリアルな人とのつながりで成り立っていることをもう一度考えるきっかけになりました。

アロガは、栄養面から脳機能をサポートし、楽しみや悩みなどさまざまな情報を共有することで人とつながっていくチャンスがある会社です。

番組全体を通して、アロガに携わっていて良かったと思った次第です。

【198号】 2025-11-18

マンノース治療①

2025年のノーベル賞生理学医学賞で「制御性T細胞の研究」が受賞したことをきっかけに免疫調節機能を復習してみたところ、マンノースはやはり重要な糖であることがわかりましたのでまとめておきたいと思います。

「マンノース治療:炎症抑制に向けた有望な新規戦略」(原文:Mannose Treatment: A Promising Novel Strategy to Suppress Inflammation ; Front Immunol. 2021 Sep 27;12:756920)の内容

A. マンノースは制御性T細胞を増やし、エフェクターT細胞を抑制する

B. マンノースはマクロファージに働きかけて炎症を抑制する

C. マンノースは抗炎症性腸内細菌叢を増やす可能性がある

を軸に話を進めていきます。

専門的な話は読み飛ばしてくださって結構です。

ただ、慢性炎症が引き金になっている病気を予防・治療したいのであれば、炎症を促進する糖と炎症を抑える糖を覚えてくださいね。

まず、A. の「制御性T細胞とエフェクターT細胞とは何か?」をみておきましょう。

AROGA Letter vol.32でも取り上げましたが、図を変えて説明します。

免疫系の柱「自己と非自己」の認識に必須のT細胞は、骨髄で生まれ胸腺へと移動します。

胸腺では自分を認識できる細胞だけが残り(2%ほど)、CD4かCD8のどちらかの糖タンパク質を細胞表面に提示するようになります。

ちなみに、CD4はヘルパーT細胞へ、CD8はキラーT細胞へと分化していきます。

さまざまなヘルパーT細胞に分化する前の未熟なCD4T細胞は「ナイーブ」と呼び、抗原提示細胞から情報(標的の特長を示す抗原)を受け取り、Th1、Th2、Th17、Tregへと分化していきます。

左図のTh1細胞に書いてある「細胞性免疫」とは細胞が異物を直接攻撃する免疫のことで、Th1はキラーT細胞やマクロファージを活性化することで感染細胞やがん細胞を攻撃します。(右図参照)

重要な免疫反応ですが、過活動はさまざまな炎症性サイトカインの産生を引き起こし、関節リウマチや多発性硬化症、糖尿病など慢性炎症や自己免疫疾患に関わります。

Th2細胞は樹状細胞が提示した抗原を元にB細胞を活性化し抗体を作るように働きかけます。

抗体を作ることで異物に対処する免疫を「液性免疫」と呼びます。

抗体は、寄生虫や花粉、食物アレルゲンを排除するためにヒスタミンを放出したり粘膜の炎症を引き起こします。

正常な免疫システムではTh1細胞とTh2細胞がお互いに機能を抑制し合ってバランスを取っていますが、Th2細胞側へ傾いたままだと気管支ぜんそくやアトピー性皮膚炎などの疾患につながります。

Th17細胞は特に粘膜や上皮細胞の細胞外に存在する細菌や真菌に対応し、Th17細胞の異常は慢性関節炎、多発性硬化症、乾癬、潰瘍性大腸炎、クローン病などの自己免疫疾患に関連していると考えられています。

これら炎症を促進するCD4T細胞をエフェクター細胞とも呼びます。

もう少し図の説明を加えます。

矢印のところに書いてある文字は、ナイーブCD4T細胞がそれぞれのT細胞になるために必須のサイトカイン(黒字)と遺伝子(青字)です。

言い換えれば、ナイーブCD4T細胞の環境にどんなサイトカインがあって、どの遺伝子が活性化するのかによってTh1、Th2、Th17、Tregになるかが決まります。

ノーベル賞では、制御性T細胞の存在とナイーブCD4T細胞から分化するのにFoxP3という遺伝子が必須であることを突き止めた功績が認められました。

今回注目している制御性T細胞はエフェクター細胞の働きを制御する抗炎症性の細胞で、免疫寛容や免疫抑制を担って免疫系の恒常性を保ちます。

エフェクター細胞(Teff)が優位ならがん細胞を除去しやすくなりますが、自分の細胞まで異物とみなす自己免疫疾患のリスクは高まります。(下図の赤)

自己免疫疾患において、制御性T細胞数の増加や免疫抑制機能を増強して自己寛容を再確立することは、病気の進行を遅らせる可能性があります。

逆に、制御性T細胞(Treg)の比率が高すぎると自己免疫疾患のリスクは減りますが、がん細胞を除去する能力は下がります。(下図の緑)

(Biological Modulation of the Treg:Teff Ratio: From Immunosuppression to Immunoactivation)

だいぶ難しい話になってしまいましたが、免疫細胞が数や機能を制御して正しい働きをするには「栄養素を取り込み利用する」というごく当たり前の機能が重要だということがわかっています。

細胞にとってもっとも基本的な「エネルギーをどのように作り出すのか(エネルギー代謝)」、つまりエネルギー源である糖質、脂質、タンパク質をどのように利用しているのかがサイトカインや遺伝子を制御する重要なカギを握っていることがわかってきました。

次回は、ようやくマンノースが登場します(笑)

エネルギー代謝から制御性T細胞増殖まで話を進めます。

【199号】 2025-11-23

マンノース治療②

前回は、制御性T細胞とエフェクター細胞のことを説明し、最後にエネルギー代謝が重要だという予告で終わりました(笑)

さて、ようやく糖の話です!

また少し生化学の教科書みたいな話から始まりますが、お付き合いください💦

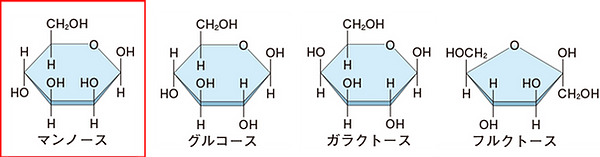

マンノースの構造からみていきましょう。

マンノースはグルコースやガラクトースとよく似た構造をしていて、六単糖(ヘキソース類)に分類されます。(間違い探しレベルで似ています)

フルクトースは見た目ちょっと違いますが、炭素が6つあるのでヘキソース類になります。

グルコースやフルクトースはエネルギー源になる糖として重要な糖ですが、過去100年間で摂取量は劇的に増加しました。

飲料や調味料にまで「ぶどう糖果糖液糖」が添加されていることから推測してもわかります。

過剰摂取は糖尿病や肥満を含む多くの健康問題を生み、炎症促進作用を示すことが証明されています。

一方マンノースは、免疫調節機能を持つ特殊なヘキソースであることが分かってきました。

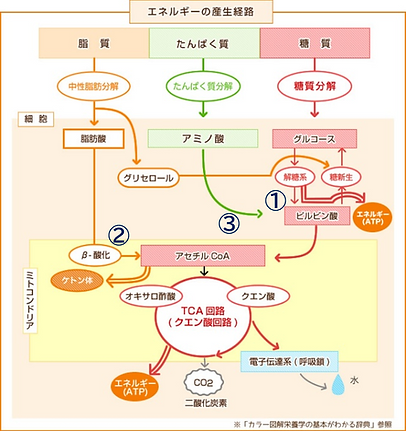

細胞はエネルギー源として、三大栄養素の糖質、脂質、タンパク質を使います。

糖質、特にグルコースは重要なエネルギー源で、解糖系でピルピン酸にまで変換され(下図①)、さらにアセチルCoAになってミトコンドリア内のTCA回路、電子伝達系へと続いて細胞のエネルギー通貨ATPを作り出していきます。

脂肪酸はβ酸化によって分解されて(下図②)アセチルCoAになり、糖質と同じくTCA回路と電子伝達系でATPを作り出します。

アミノ酸もピルピン酸(下図③)、そしてアセチルCoAへと進みます。

ようやくマンノースの登場です!

上図のグルコースからピルピン酸に変わっていく経路のスタート地点、糖が細胞へ入っていくところからみてみましょう。

グルコースはグルコース輸送体*(GLUT)を通って細胞の中に入り、ヘキソキナーゼという酵素によってグルコース-6-リン酸に変換されます。

グルコース-6-リン酸はフォスフォグルコイソメラーゼ(GPI)という酵素によってフルクトース-6-リン酸に変換され、解糖系へと進みます。

グルコース-6-リン酸が過剰に蓄積する場合はグリコーゲンとして貯蓄されます。

マンノースもGLUT*を通って細胞の中に入り、同じヘキソキナーゼによってマンノース-6-リン酸に変換されます。

同じ酵素を使って変換されるのでグルコースからグルコース-6-リン酸への反応を抑制してグルコース-6-リン酸量を減らし、結果として解糖系が抑制されることになります。

マンノース-6-リン酸をフルクトース-6-リン酸に変換する酵素(MPI)もありますが、酵素活性が低い細胞ではマンノースが解糖系に寄与することはほとんどなく、糖鎖の生合成へと使われていきます。

*ヒトでは14種類のGLUTタンパク質が発現していて、グルコース以外の基質を輸送する輸送体も含まれる(Glucose transporters in the 21st Century)

ではナイーブCD4T細胞からエフェクター細胞へと分化する過程のエネルギー代謝はどうなっているのでしょうか?

エネルギー産生において解糖系とβ酸化を比べると、速度は解糖系>β酸化ですが、効率は解糖系<β酸化です。

基本代謝を維持しつつ活性化を待つナイーブCD4T細胞のエネルギー代謝は、速度より効率重視のβ酸化です。

抗原提示を受けて急速に増殖するTh1細胞やTh17細胞は、エネルギー代謝をβ酸化から速度重視の解糖系へとシフトします。

一方で、制御性T細胞はそのままβ酸化を維持します。

(Targeting Mitochondrial-Derived Reactive Oxygen Species in T Cell-Mediated Autoimmune Diseases)

ちなみに、増殖が速いという点ではがん細胞も解糖系を利用するのですが、「マンノースは解糖系を抑制して化学療法の効果を増強することで腫瘍抑制にも有効である」という論文も出ています。(Mannose : A Sweet Option in the Treatment of Cancer and Inflammation)

下図は今回参考にしている「マンノース治療:炎症抑制に向けた有望な新規戦略」に書かれているものです。

専門的な話ですが、一応説明を加えておきます。

マンノースを添加したナイーブT細胞では上述のように解糖系が抑制されてβ酸化(脂肪酸酸化)が優位になり(図①)、ミトコンドリアから発生した活性酸素がTGF-βというサイトカインを活性化し(②)、最終的に制御性T細胞の分化に必須のFOXP3遺伝子を活性化する(③)ことにつながりました。

また、制御性T細胞に分化する前の細胞にマンノースを加えると、Th1細胞サイトカインやTh2細胞サイトカインの発現が抑制することがわかりました(④)。

つまり、

・ マンノースはグルコースと拮抗することでエネルギー代謝を解糖系からβ酸化へとシフトさせて制御性T細胞を誘導する

・ 制御性T細胞の増殖とは別のルートでTh1細胞やTh2細胞を抑制する

ということです。

このようにマンノースは複合的な経路によって免疫細胞の増殖を制御できる可能性があるのです。

ちなみに、マンノースの他にグルコース、フルクトース、ガラクトースを使って制御性T細胞が増殖するかどうかを調べていますが、いずれもその働きはありませんでした。

マンノースの生理的濃度はグルコースの約50~100分の1、約100μMですが、ヒトでは最大2mMの血清マンノース濃度が安定的に達成可能で、肝毒性・腎毒性の兆候なく良好に維持できることが確認されています。

研究者らは、1mMのマンノースでも制御性T細胞を相当量誘導できることを明らかにしていて、マンノース摂取が炎症性疾患に対する有望な選択肢になるのではないかと論じています。

( D-mannose induces regulatory T cells and suppresses immunopathology)

アロエベラの主要有効成分アセマンナンは、マンノースを豊富に含む多糖体です。

はるか6000年前から薬草として重宝されているアロエベラの働きが、最新科学によってまたひとつ明らかになってきたのではないでしょうか。

【200号】 2025-12-15

マンノース治療③

今回は、「マンノース治療:炎症抑制に向けた有望な新規戦略」(原文:Mannose Treatment: A Promising Novel Strategy to Suppress Inflammation ; Front Immunol. 2021 Sep 27;12:756920)の内容から

B. マンノースはマクロファージに働きかけて炎症を抑制する

を取り上げます。

前回、マンノースはグルコースと拮抗することで解糖系を抑制し、炎症を治める働きをする免疫細胞である制御性T細胞の増殖を促すことを示しました。

「炎症」には悪者のイメージがついて回りますが、治癒過程において炎症反応は必須プロセスです。

ただ、いつまでも続いていると慢性炎症になり、ひいては炎症性疾患を引き起こすことにつながるので、炎症を促進する細胞と抑制する細胞がバランスをとって炎症をコントロールすることが非常に重要です。

炎症をコントロールする免疫細胞は制御性T細胞だけではありません。

今回の主役、マクロファージも中心的な働きをしています。

マクロファージといえば、病原体や細胞の死骸を除去する貪食細胞というイメージですよね。

この働きをもつマクロファージは、炎症促進性の表現型を示すM1マクロファージと呼ばれます。

一方で、炎症を抑制するマクロファージはM2マクロファージと呼ばれます。

現在、M2マクロファージはさらに亜型(M2a、M2b、M2c、M2b)に分類され、M1M2の分類基準に合わない腫瘍関連マクロファージもあることが分かっていますが、メルマガでは簡素化したM1とM2で話を続けます。

マクロファージは、細菌の存在やさまざまなサイトカインといった環境条件によって炎症促進性と炎症抑制性の表現型を示すことができる細胞なんです。

その表現型をもたらすには、簡素化した図でさえ何種類ものサイトカインや因子などがセットで関係していますが、今回はこの部分ではなくマクロファージのエネルギー代謝に焦点を絞って話を進めます。

約50年前の研究によって炎症性マクロファージは刺激されていないマクロファージよりも早くグルコースを消費することがわかっていました。

また、マクロファージは主にグルコース輸送体1(GLUT1)を利用しますが、GLUT1を実験的に過剰発現(GLUT1タンパク質を作る遺伝子を操作して細胞膜上に多くのGLUT1が出るようにする)すると炎症性サイトカインの分泌や活性酸素種(ROS)が作られることもわかりました。

つまり、マクロファージにグルコースがたくさん流入することでマクロファージは炎症性の表現型になると考えられます。

もう一度、前回の図を見てみましょう。

細胞はGLUTを介してグルコースを細胞内へ取り込みます。

グルコースはグルコース-6-リン酸、フルクトース-6-リン酸と変換されて解糖系へと進みます。

炎症性マクロファージではこの経路が優位であろうと考えられます。

では、マンノースが加わるとエネルギー代謝はどうなるのでしょうか?

マンノースはヘキソキナーゼによってマンノース-6-リン酸に変換されます。

グルコースも同じ酵素を使って変換されるので奪い合うような形になり、グルコース-6-リン酸、ひいてはフルクトース-6-リン酸の量が減って解糖系が抑制されます。

またマクロファージでは、マンノース-6-リン酸をフルクトース-6-リン酸に変換する酵素MPIが低いのでマンノースはエネルギー源として使えません。

先ほどの研究結果で、マクロファージの解糖系が亢進すると炎症性サイトカインが分泌されることがわかっていますから、解糖系が抑制されれば炎症性サイトカインの分泌が抑えられ、炎症が抑えられるということになります。

このように、制御性T細胞のみならずマクロファージにおいてもマンノースは炎症を抑制する糖であることが証明されています。

下図は今回参考にしている「マンノース治療:炎症抑制に向けた有望な新規戦略」に書かれているものです。

今回も専門的な話になりますが、一応説明を加えておきます。

マンノースを添加したマクロファージではヘキソキナーゼを奪い合うことでグルコース-6-リン酸の産生を下げ(図①)解糖系を抑制します。

解糖系が抑制されるとミトコンドリア内のTCA回路も抑制され(図②)、TCA回路で作られるコハク酸量、コハク酸によって活性化されるHif-1α量も下がります(図③)

Hif-1α(低酸素誘導因子-1α)は遺伝子発現を調節する重要な因子のひとつで、IL-1βの発現にも関与していますから、Hif-1α量が下がることによってIL-1β量も下がり(図④)、炎症の抑制につながります。

ここは専門家でも難しいので読み過ごして構いません!

ただ、マクロファージにマンノースが入るだけで、これだけ複雑な変化が起きるなんて面白いですよね。

マンノースは生命活動にとって必要不可欠な糖です。

もっとも多く含まれているのはアロエベラの主成分アセマンナン!

コンニャクのグルコマンナンやキノコ類からも摂取することができますが、毎日十分に食べているかというと疑問です。

現代の食生活は炎症を促進する糖が溢れていますから、意識して炎症を抑える糖を摂取したいですね。

先月のドクターズミーティングでシェイン・マカナリー博士&CEOが話した内容を共有します。

『世界中のアセマンナン供給元は、1980年代にビル・マカナリー博士が確立したアセマンナン精製法を使用しています。「アロエの父」と呼ばれるビル・マカナリー博士は、研究成果が認められた後もずっとアロエベラの研究を続けていて、その結果、1980年代に確立した精製法では重要な分子量のアセマンナンが抜け落ちてしまうことに気づきました。また、アセマンナン単独よりもホールフードのアロエベラの方が有用性が高いということもわかっていたので、アロガでアロエ製品を開発したときには水分を抜いただけのアロエベラ粉末がベストだという結論に達していました。他社は重要な分子量のアセマンナンが抜け落ちた原料を使って製品を作っています。アロガのアロエ製品は別物なんです。』

【201号】 2025-12-26

マンノース治療④終

今回は、「マンノース治療:炎症抑制に向けた有望な新規戦略」(原文:Mannose Treatment: A Promising Novel Strategy to Suppress Inflammation ; Front Immunol. 2021 Sep 27;12:756920)の内容から

C. マンノースは抗炎症性腸内細菌叢を増やす可能性がある

を取り上げます。

結論から言うと、「マンノースが腸内細菌叢のバクテロイデス門とファーミキューテス門の比率を増加させることで肥満を抑制した」という記載なのですが、マウスを使った実験結果なので少し説明が必要です。

まず、腸内細菌叢の分布を簡単にみていきます。

細菌(のみならずヒトも)は階級(界・門・網・目・科・属・種)に分類されています。

腸内細菌叢は大きく5種類の門に分けられ、ファーミキューテス門とバクテロイデス門で約7割を占めます。

アクチノバクテリア門は「善玉菌」、プロテオバクテリア門は「悪玉菌」と言われます。

約7割を占めるバクテロイデス門とファーミキュラス門はいわゆる「日和見菌」です。

そして、バクテロイデス門は「やせ菌」、ファーミキューテス門は「デブ菌」とも言われます。

この論文(が引用している元論文)が行った実験は、離乳後のマウスを45%高脂肪食で育てるのですが、離乳後すぐ(0~3週目)から2%マンノースを含む飲料水を与えると肥満になりませんでした(図①)

一方、離乳後8週目からマンノースを与えても体重が減ることはありませんでした(図②)

ちなみにマウスの8週齢はヒトの若年成人くらいの年齢にあたります。

この結果から、肥満抑制は幼若期にマンノース補給を開始したときにのみ見られる現象と結論付けています。

幼若期のマンノース補給によって、腸内細菌叢の構造が変わり「やせ菌」のバクテロイデス門が増え(図③)、代謝が変わることで糖質代謝やエネルギー収集が下がるのだろうと考えられています。

マンノース補給を止めてしまうと3週間くらいで太り始めるようですし、ガラクトースでは効果がなかったとのことですから、マンノースが腸内細菌に働きかけているのは間違いないようです。

しかし、この実験で気になるのは、マンノースを単糖として与えている点です。

単糖のマンノースはほとんどが小腸で吸収され、大腸には到達しないでしょう。

大腸には小腸よりもはるかに多い腸内細菌が常在していますし、マンノース単体での評価は食べ物と違うように思えてなりません。

腸内細菌は産まれるときにお母さんから受け取り(初期腸内細菌叢)、授乳、離乳食を経てさまざまな食べ物に適応しながら定着していきます。

遺伝的要因よりも環境の影響を強く受けながら腸内細菌は安定性と適応性を備えていきます。

腸内細菌叢におけるマンノースの役割を評価するのであれば、アセマンナンの方が食べ物に近く、もっと言えばアロエベラの方がいいではないでしょうか。

前回のメルマガでシェイン・マカナリー博士&CEOが話した内容を共有しました。

先月のドクターズミーティングでシェイン・マカナリー博士&CEOが話した内容を共有します。

『世界中のアセマンナン供給元は、1980年代にビル・マカナリー博士が確立したアセマンナン精製法を使用しています。「アロエの父」と呼ばれるビル・マカナリー博士は、研究成果が認められた後もずっとアロエベラの研究を続けていて、その結果、1980年代に確立した精製法では重要な分子量のアセマンナンが抜け落ちてしまうことに気づきました。また、アセマンナン単独よりもホールフードのアロエベラの方が有用性が高いということもわかっていたので、アロガでアロエ製品を開発したときには水分を抜いただけのアロエベラ粉末がベストだという結論に達していました。他社は重要な分子量のアセマンナンが抜け落ちた原料を使って製品を作っています。アロガのアロエ製品は別物なんです。』

ビル・マカナリー博士はアセマンナンを精製する段階で重要な分子が欠けてしまうことに気が付きました。

つまり、アセマンナンは素晴らしい生物活性物質ですが、それでもなお、単独よりアロエベラをホールフードで取る方が良いことを理解していました。

そこで、ビル・マカナリー博士の話を裏付けることはできないかと検索したところ、以下の論文を見つけました。

アロエベラには200種類以上の生物活性物質が含まれています。

(International Journal for Vitamin and Nutrition Research Vol. 94 Aloe Barbadensis Miller (Aloe Vera) Pharmacological activities and clinical evidence for disease prevention)

それらが相乗的に働くことで多種多様な有用性をもたらしていることも詳細にわかってきています。

(Int J Mol Sci. 2025 Nov 9;26(22):10875. Medicinal Plants for a Healthy Gut Microbiome: Scientific Insights into Modern Herbal Applications)

『この植物の治療効果は、多糖類、フェノール化合物、その他の生物活性分子が相乗的に作用する独自のブレンドを含む、豊富で複雑な植物化学物質プロファイルによって裏付けられている』と明記されています。

6000年にわたって使われ続けているアロエベラの真の力はホールフードだからこそ導き出されるものだったんです。

アロガのグリクマーリには、アロエベラの葉内ジェルに含まれるすべての生物活性物質が入っています。

マンノース単体でもなく、アセマンナンだけでもない、アロエベラの有用性を得られるのがグリクマーリです。

管理人&お問合せはこちら

ⒸCopyright, aroga-tobira.com, all rights reserved.

当サイト掲載の記事・写真・イラストなどの無断転写・転載等を禁じます